In irgendeiner Villa in Bogenhausen, dem Münchener Viertel mit Designerboutiquen und Feinkostläden, hängen drei Gemälde von Elisa Breyer. Das weiß sie zufällig von einem Bekannten, der die Bilder gerahmt hat. „Meine Bilder schaffen es an Orte, an die ich niemals komme“, sagt Elisa jetzt, die himmelblauen Nägel klappern auf dem Holztisch eines Cafés in Kreuzberg, sie sitzt auf der Bierbank und trinkt ein Leitungswasser zum Kaffee. Ein bisschen lustig findet sie das schon, ihre Kunst „in einer fetten Bonzenbude“, aber so funktioniert es halt: Hängt ihr Bild in einer Galerie, kann es überall landen. Außer bei Käufer*innen, deren Geld aus der Rüstungsindustrie kommt, das will sie einfach nicht.

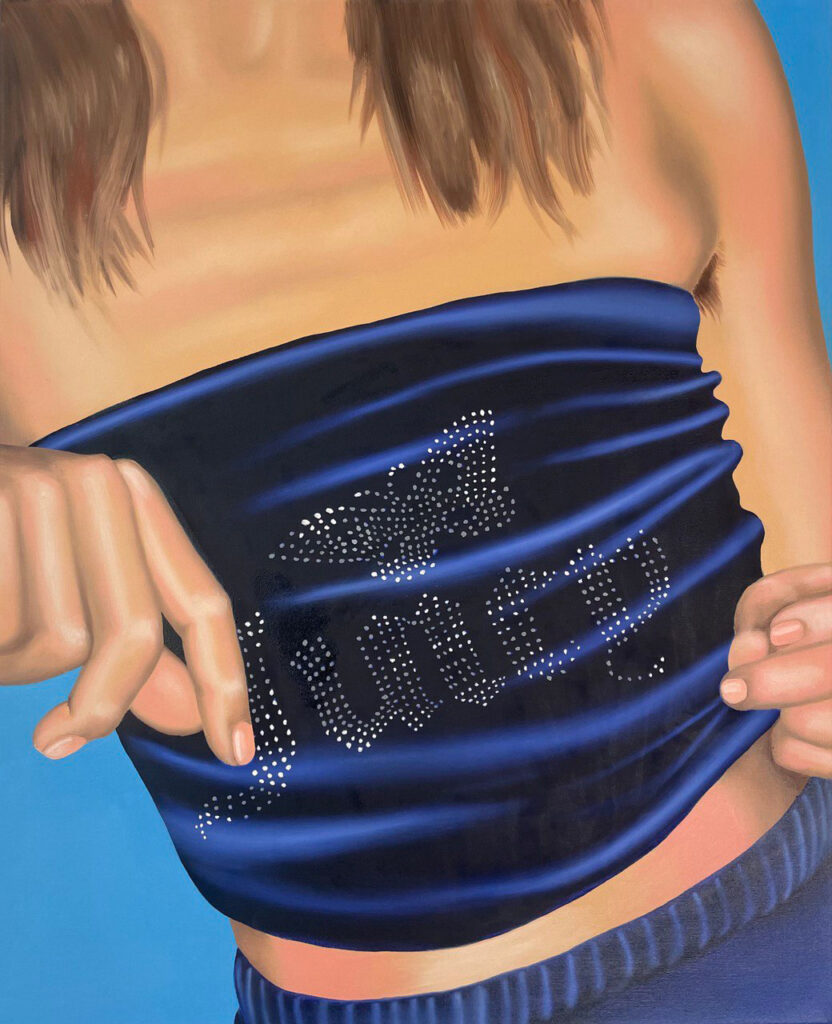

Elisa malt Bügeleisen und fließende Stoffe über Stuhllehnen, sie malt ihre Freund*innen und Haargummis auf der Wäscheleine, ein Stück Käse oder die Nagelschere neben einer Packung Schmerztabletten. Elisa malt Intimität als kleine Details auf großen Leinwänden: das an der Schuhsohle klebengebliebene Kaugummi, nackte Beine in der Hocke beim Pinkeln am Straßenrand, eine Wärmflasche im Hosenbund. Was im Alltag oft versteckt bleibt, wird riesig, knallig, glossy. „Es ist einfacher, den Mund aufzumachen, wenn die Leute einen sexy finden“, sagt Elisa Breyer und das gilt auch für ihre Kunst. An glatter Haut und in bunten Outfits sieht Einsamkeit eigentlich ganz gut aus. Mindestens verdaulich.

Es ist nicht so, als hätte Elisa schon immer Malerin werden wollen. Sie hat irgendwann entdeckt, dass es ihr leicht fällt – so ein Glück muss man erstmal haben. Sie hat an der Bauhaus-Universität Weimar studiert, dann an der Akademie der Bildenden Künste in München, seit einem Jahr lebt die 28-Jährige wieder in Berlin, wo sie nie auf den U-Bahn-Plan gucken muss, weil sie hier aufgewachsen ist. Im Mai hat sie im Kunsthaus Erfurt ihre erste institutionelle Einzelausstellung eröffnet, da hängt jetzt auch das Gemälde mit dem Kaugummi unter der Schuhsohle und eines mit dem Titel „bin noch aufm Pop-Up in Mitte“. Sowieso, diese Titel. Eine ganze Liste hat sie in der Notiz-App ihres Handys gespeichert, Zeilen aus Songs, Romanen oder aufgeschnappten Kneipengesprächen. „This is what I call unbefleckte Empfängnis“ heißt ihr Bild, auf dem jemand ein Paket entgegennimmt und „do i have the covid or is it just a hangover?“ nennt sie eines, auf dem jemand unter einem blauen Handtuch inhaliert.

Klassische Malerei zu machen als digital native, das ist ja fast schon lustig. Elisa benutzt nur Ölfarbe, ganz ohne Chemie, ihr Atelier ist neben ihrem Schlafzimmer und sie will sich die Lunge nicht versauen. Oft wird sie gefragt, warum sie nicht einfach Fotos mache, statt stundenlang zu pinseln – sie hasst diese Frage. Bilder müssten heute in der ersten Sekunde catchen, sagt sie und schnipst dabei, sonst gingen sie unter im visuellen Überfluss. Aber anders als Fotos, die in irgendeiner Cloud verschwinden, könnten ihre metergroßen Leinwände Jahrhunderte überdauern.

Und tatsächlich: Wenn man in 200 Jahren ein Geschichtsbuch aufschlägt und bis in die 2020er Jahre blättert, liest man darin womöglich von neoliberalem Spätkapitalismus, von der Überflutung des Ahrtals oder der Corona-Pandemie. Wenn man in 200 Jahren ein Kunstmuseum betritt, erzählt Elisa Breyers Werk von den privaten Ängsten dahinter, von Fashion und Freundschaft. Mit humorvollen Details markiert die Künstlerin ihre Bilder als zeitgenössisch. Hier der „Juicy“-Schriftzug aus Strass auf dem schulterfreien Samtoberteil, da die Adidas-Hose. „Vielleicht male ich auch mal eine Elf Bar“, sagt sie jetzt auf dieser Bierbank im Bergmannkiez, selbst mit Adidas-Streifen auf ihrer Jacke, die ja schon Popkultur sind.

Elisa Breyer liebt Popkultur, sie erzählt von Youtube-Essays über Clean Girls und Meme-Seiten zum Kunstmarkt, hinter deren Witz und Ästhetik die großen Themen stecken: Geld, Gender oder eben Einsamkeit. Aber ihre Inspiration findet sie nicht nur online, eines ihrer Vorbilder ist Nan Goldin, die US-amerikanische Fotografin, die sie „Krawall-Uschi“ nennt, weil Goldin immer am Streiten war. Ein bisschen hat Elisa sich das abgeguckt: Fange in der vermeintlich liberalen Kunstszene mal wieder „so ein Heiko nach drei Gin Tonic“ von mehr Schutz an den EU-Außengrenzen an, mache sie schon den Mund auf, „Und wenn die meine Bilder dann nicht kaufen, gehe ich halt wieder in die Gastro.“

Das Politische in ihrer Kunst ist leise, man muss es entziffern können. Ein hübsches Stillleben aus Hackfleisch, Rotkohl und Salatkopf nennt sie „what i ate in a week during Bürgergeld“. Das mit der Wärmflasche im Hosenbund heißt „Wann endlich Menopause IV“. Auf ihrem Handy zeigt Elisa ein Foto von einem 30-jährigen Freund zwischen Umzugskartons und Laufband, dahinter eine Fototapete mit Palmen. Es ist sein altes Kinderzimmer, in das er wieder eingezogen ist, weil er nichts anderes gefunden hat. Das nächste Foto: zwei Männer in Duschkabinen direkt nebeneinander, wie in der Jugendherberge. Sie leben zu zehnt in dieser Wohnung, tausend Euro pro Zimmer verlangt der Vermieter. Elisas nächstes Projekt ist eine Bilderserie zum Berliner Wohnungsmarkt, die Fotos werden bald zu Ölgemälden. Manchmal stellt sie sich vor, wer diese Bilder irgendwann kaufen wird. Womöglich jemand aus dem Münchner Villenviertel, vielleicht sogar der Chef eines Immobilienkonzerns, der das Bild haben will, weil es so schön aussieht, so glossy, und da hängt es dann „wie ein trojanisches Pferd“.