In einer Stadt, deren Alltag seit drei Jahren von Tod, Zerstörung und dem schneidenden Gekreische der Alarmsirenen geprägt ist, könnte man davon ausgehen, dass keine Kunstausstellungen stattfinden. Doch die Kiewer Kunstszene ist am Leben. Sie arrangiert sich mit dem Krieg: kleine Vernissagen finden in Privatwohnungen statt – man muss nur immer darauf achten, dass ein Luftschutzraum in der Nähe ist. Würden im Normalfall Kurator*innen an den letzten Tagen eines Ausstellungsaufbaus bis in die Morgenstunden arbeiten, müssen sie sich in Kiew an die Sperrzeiten halten, denn nachts kommen die russischen Drohnenangriffe.

Trotzdem hat das Kiewer PinchukArtCentre die Ausstellung Pinchuk Art Prize eröffnet. Bereits zum achten Mal zeigt die Ausstellung die Werke von zwanzig ukrainischen Künstler*innen unter 35 Jahren. Sie bilden die Shortlist für den zweijährlich stattfindenden PinchukArtCentre Prize, bei dem rund 15.000 Euro in vier Preisen vergeben werden. Er ist der kleine Bruder des ebenfalls vom PinchukArtCentre ausgerufenen, noch höher dotierten Future Generation Prize, der sich an Künstler*innen weltweit richtet.

„Der Krieg ist präsent, selbst wenn er unsichtbar ist“

Präsentiert werden Werke, die die Künstler*innen eigens für die Ausstellung angefertigt haben. Thematisch spielen die Auswirkungen des Krieges und die damit verbundenen gesellschaftlichen Veränderungen die vielleicht wichtigste Rolle – immerhin stammen einige der 18- bis 35-jährigen Teilnehmer*innen aus dem Osten der Ukraine, wo schon seit elf Jahren Krieg herrscht. Sie kennen keine andere Realität als die des Krieges. „In jeder Arbeit lässt sich ein Aspekt des Krieges spüren, selbst wenn er unsichtbar ist. Er ist präsent in allem, was wir tun“, sagt Kuratorin Oleksandra Pogrebnyak. Außer Konkurrenz ehrt der PinchukArtPrize dieses Jahr die junge Künstlerin Veronika Kozhushko, die sich beworben hatte, im vergangenen August aber bei einem Raketenangriff auf Kharkiv ums Leben kam.

Installation zu Ehren der Bewerberin Veronika Kozhushko, die im August bei einem Raketenangriff ums Leben kam

© Foto: Ela Bialkowska OKNO studio

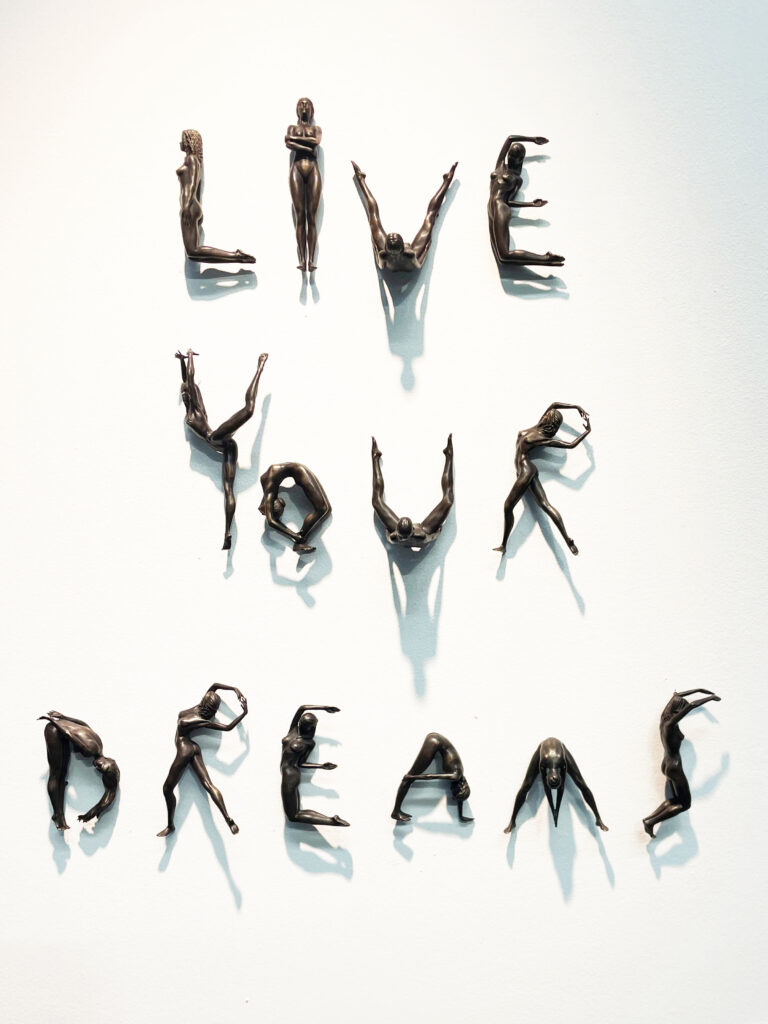

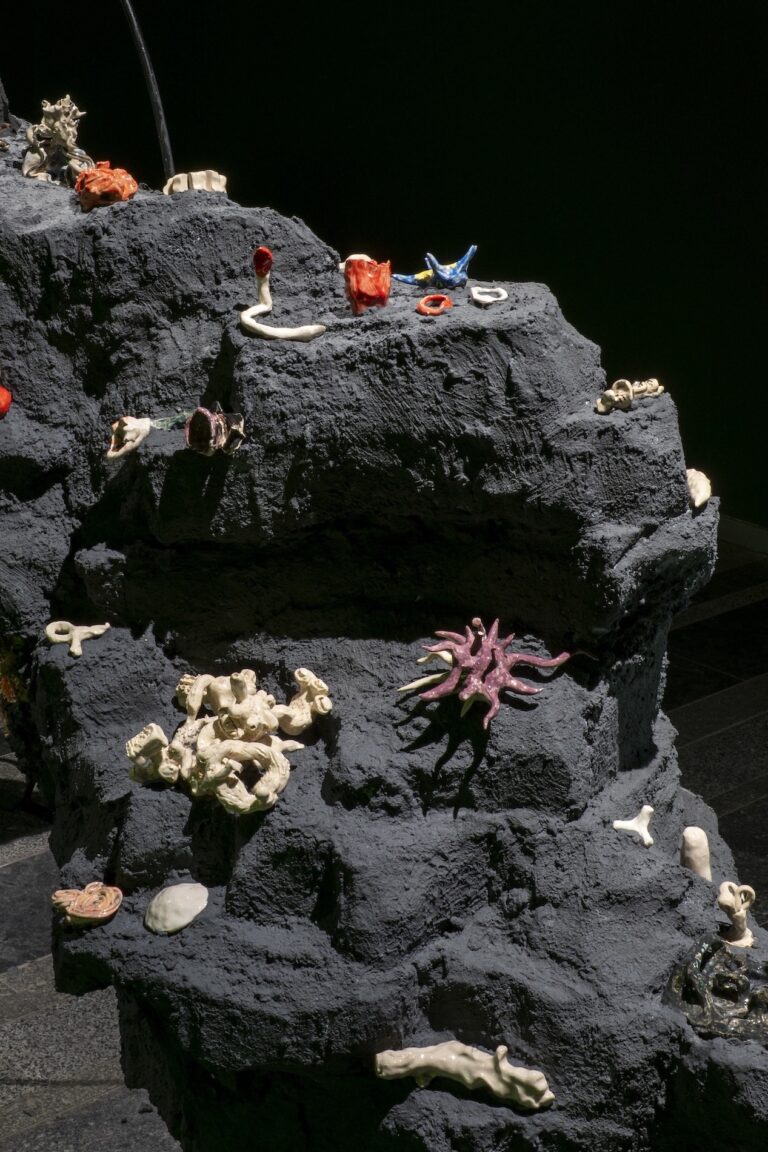

Die Arbeiten umfassen ein breites Spektrum an Medien, von Malerei und Skulptur bis hin zu Videoinstallationen und performativen Ansätzen. Das Kollektiv Variable name, bestehend aus Marynka Marinichenko und Valerie Karpan, verfolgt einen Ansatz künstlerischer Forschung. In partizipativen Workshops befragen sie lokale Communities, wie es sich anfühlt, vom Krieg zerstörte Landschaften zu vermissen. Die Teilnehmenden werden angehalten, ihre körperlichen Erinnerungen an Landschaften in Ton zu formen. Kleine, unscheinbare Figuren, die an verlorene Häuser, Felder oder Wälder erinnern. Abdrücke von Händen, die die Konturen von Bergen oder Flüssen nachzeichnen. Die Installationen, die aus diesen Workshops hervorgehen, sind keine monumentalen Kunstwerke, sondern vielmehr intime Zeugnisse. Es ist ein Akt der Erinnerung, ein Versuch, die Spuren des Verlorenen festzuhalten.

Variable name, Proximity of Touch, 2025: Erinnerungen an im Krieg Verlorenes © Foto: Ela Bialkowska OKNO studio

Zusammen stark, alleine zerbrechlich

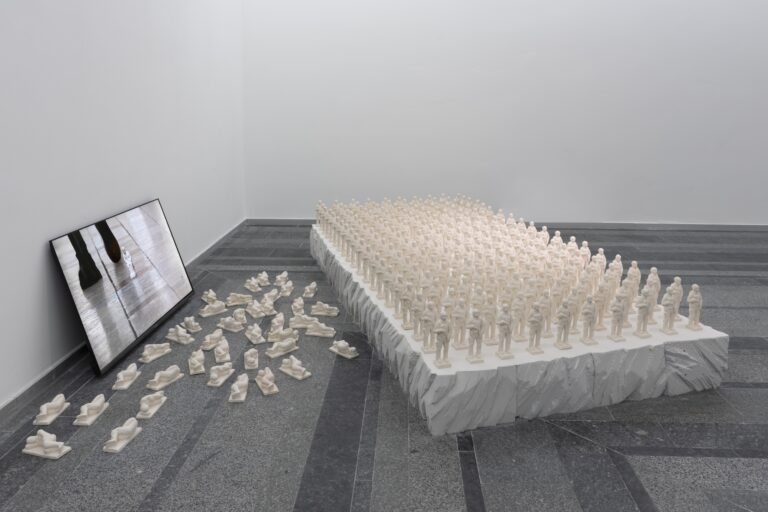

Ebenfalls aus Ton ist der Beitrag von Vasyl Dmytryk. Die 850 Figuren sind zwischen 10 und 12 Zentimeter groß und stehen stramm aneinandergereiht wie ein Infanterie-Bataillon. Die unterschiedlichen Posen der kleinen Soldaten – manche sitzen, manche stehen – zeigen die Unterschiede der Einzelnen, gleichzeitig aber auch die prototypischen Positionen derjenigen, die sich an der Front befinden. Als Gruppe wirken sie eindrucksvoll, obwohl eine einzelne Tonfigur leicht zerbrechlich ist. „Es geht um die Fragilität: Dmytryks Arbeit verdeutlicht, wie stark und mutig jene sind, die die Ukraine verteidigen, aber gleichzeitig eben auch fragil“, sagt Kuratorin Pogrebnyak. Ein Appell an die Gemeinschaft. Die Tatsache, dass in dem Werk sowohl Männer als auch Frauen als Soldat*innen dargestellt werden, lässt sich womöglich als Kommentar des Künstlers auf die Wehrpflicht der Ukraine verstehen, die nur für Männer gilt.

Der Wehrpflicht widmet sich auch die Malerin Krystyna Melnyk, die bereits zum zweiten Mal am PinchukArtCentre Prize teilnimmt. Ihr Triptychon besteht aus einem kleinen Gemälde einer männlichen Brust, das von zwei großen abstrakten Bildern flankiert wird, die den Schrecken des Krieges darstellen. Sieht man Männer auf der Straße, weiß man nicht, welche schrecklichen Erfahrungen sie vielleicht mit sich tragen. Unter ukrainischen Müttern sorgt das für Angst: Noch steht der Sohn unter dem Schutz der Mutter, aber in nur wenigen Jahren könnte sein Körper von der Regierung beansprucht werden.

Vasil Dmytryk, Patrix, 2025 © Foto: Ela Bialkowska OKNO studio

Die komplexe Rolle des Oligarchen

Das PinchukArtCentre, das die Ausstellung organisiert, spielt eine wichtige Rolle in der ukrainischen Kunstszene. Es unterstützt ukrainische Künstler*innen, fördert den internationalen Austausch und die kulturelle Identität des Landes. Dahinter steht der ukrainische Oligarch Wiktor Pintschuk, der das Museum gegründet und den Preis ins Leben gerufen hat. Sein Vermögen geht auf die Herstellung günstiger Rohre für Pipelines zurück, mittlerweile besitzt er auch mehrere Medien. Von 1998 bis 2006 gehörte Pintschuk dem ukrainischen Parlament an, seit seinem Rückzug aus der Politik setzt sich der Milliardär für einen Beitritt der Ukraine in die EU ein. Privat soll er mit Steven Spielberg und den Obamas befreundet sein, die Anti-Aids-Stiftung seiner Frau Olena – Tochter des ehemaligen ukrainischen Präsidenten Leonid Kutschma – rief zu einem riesigen Konzert Elton Johns auf dem Kiewer Maidan ein: Pintschuk gilt als Aushängeschild eines pro-westlichen Oligarchen.

In Kiewer Kreisen wird sein Engagement in der Kunstförderung zwar einerseits als Ausdruck eines echten Interesses an Kunst gesehen – in der Ukraine gibt es keinen vollausgebildeten Kunstmarkt, Institutionen wie das PinchukArtCentre sind daher für die Kunstszene vor Ort immens wichtig – andere vermuten hinter dem Engagement des zweitreichsten Mannes des Landes jedoch ein Mittel zur Imagepflege und dem Vorantreiben einer westlich orientierten Ukraine. Der Oligarch sponserte die ukrainischen Pavillons der letzten beiden Biennalen in Venedig, bei der Münchner Sicherheitskonferenz und dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos organisiert er seit dem Beginn des Krieges Ausstellungen, mit denen auch um die finanzielle Unterstützung des ukrainischen Militärs geworben wird. 2022 wurden in Davos russische Kriegsverbrechen im ehemaligen russischen Haus präsentiert – umbenannt in „Russian War Crimes House“.

Zuletzt zeigte Pintschuk dort Damien Hirsts Installation The History of Pain, bei der ein den Planeten Erde darstellender Luftballon schwebend über einem Meer von Messerklingen tänzelt, nur ein unsichtbarer Luftstrom bewahrt ihn vor der Katastrophe. Daneben war eine Videoarbeit zu sehen, in der verwundete ukrainische Soldaten bei ihrer Ankunft im Kiewer Bahnhof dokumentiert werden. Ist in Hirsts Installation das Böse noch eine abstrakte Gefahr, die zwar unausweichlich scheint, aber nicht eintritt, macht die Dokumentation des ukrainischen Kriegsalltages klar: Das Böse ist längst eingetreten. Aus politisch-kommunikativer Sicht ein cleverer Schachzug, mit Kunst-Superstar Hirst daran zu erinnern, dass es einmal eine Zeit gab, in der das Grauen weit weg schien.

Doch wie unabhängig ist Kunst, wenn sie instrumentalisiert wird, selbst wenn das Ziel ein hehres ist? Wie widerständig kann sie sein, wenn sie zum Zwecke des Widerstands erst produziert wird? Welche – vielleicht viel kritischeren – Stimmen sind auf den Vernissagen der autonomen Kunstszene in Kiewer Privatapartments zu hören? Genau wissen wir das nicht. Vielleicht sind es auch die falschen Fragen. Vermutlich lassen sich im Ausnahmezustand des Krieges die Dinge nicht einfach voneinander trennen. Womöglich ist die saubere Trennung von Institution und Kritik ein Privileg des Friedens und einer Kunstszene, der mehr Möglichkeiten offenstehen. Der Krieg dringt in alle Ritzen und Poren der Gegenwart, auch in die der Kunst.

Die Eröffnung der Ausstellung fand am 28. Februar statt – genau dem Tag, an dem sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus von Donald Trump und J.D. Vance in präzedenzlosen Szenen beschimpfen und erniedrigen lassen musste. Oleksandra Pogrebnyak meint, dass durch die neue Feindlichkeit Trumps gegenüber der Ukraine das Land ein neues Gemeinschaftsgefühl erfährt. Dass eine solche Ausstellung stattfindet, ein Preis vergeben wird, Kunst produziert wird, in der sich der Krieg so sichtbar zeigt, wo er – zumindest für Außenstehende – doch schon beinahe zur Alltäglichkeit geworden ist, vergegenwärtigt die Notwendigkeit von Kunst für das Gemeinschaftsgefühl der Ukraine, die sich trotz allem Schrecken eine gewisse Form von Optimismus und Unbeugsamkeit beizubehalten vermag.